イベント

京都府庁 イベント

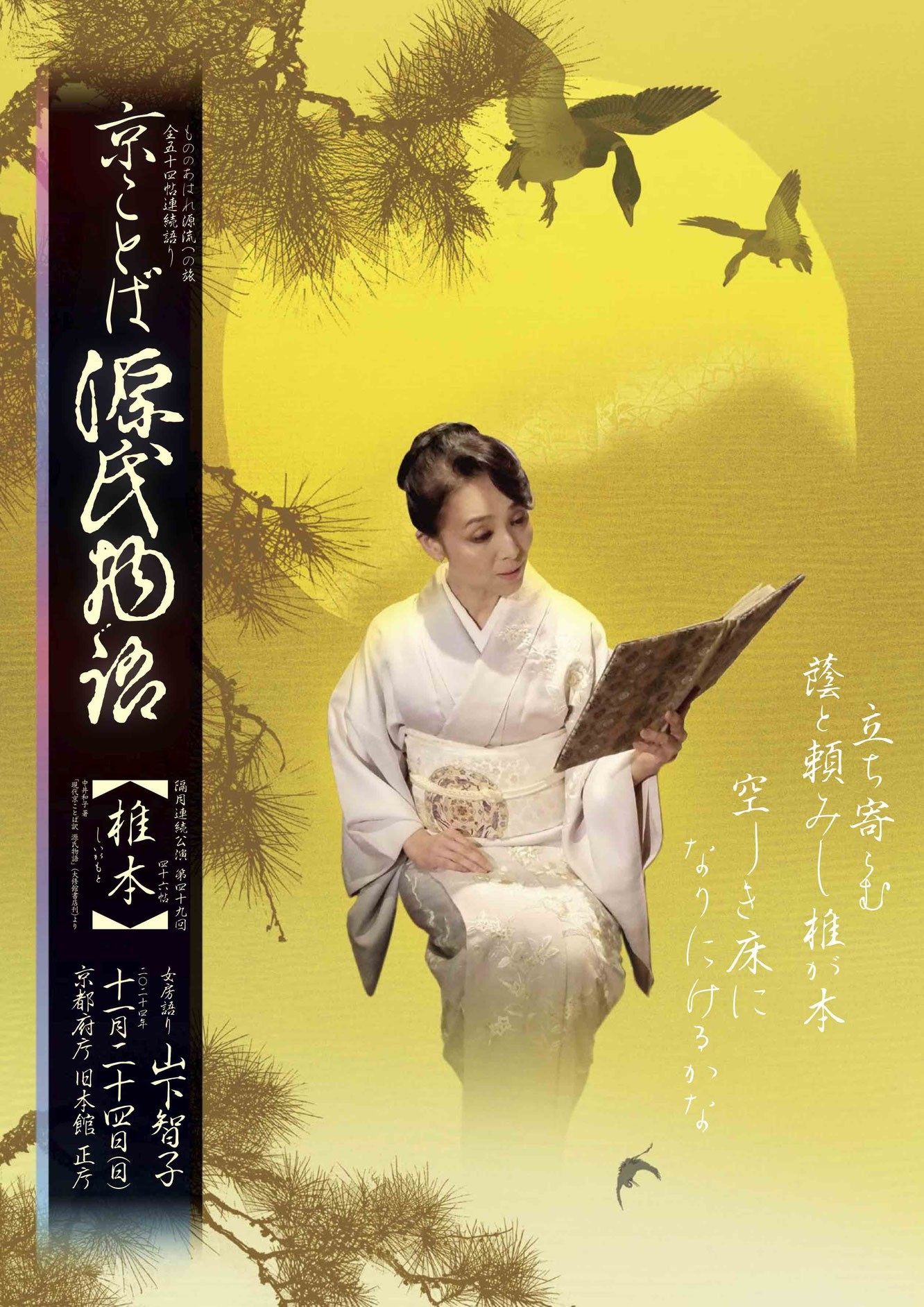

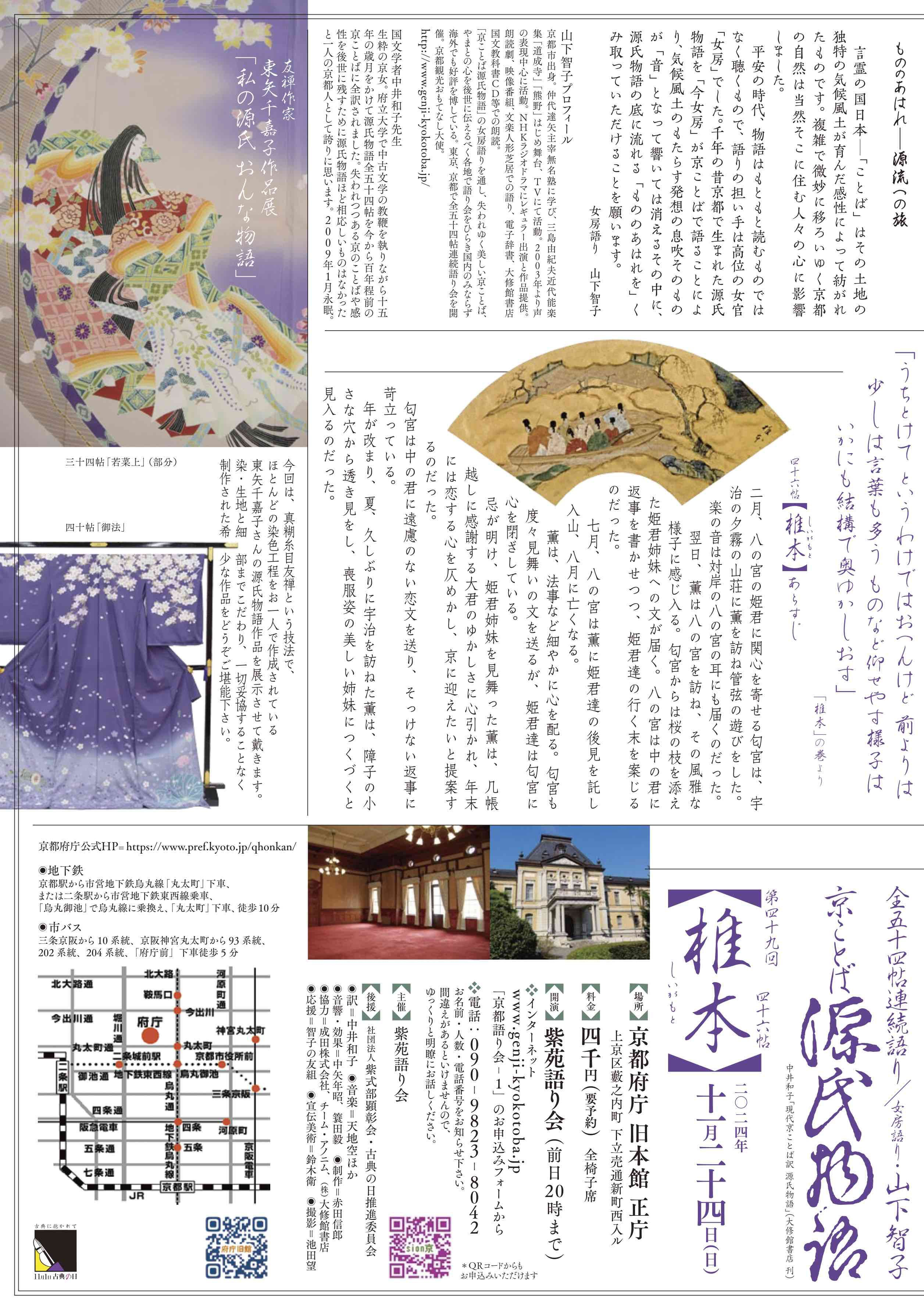

昨年(2024年11月24日)京都府庁で開催された京ことば源氏物語にて東矢千嘉子氏の源氏物語訪問着を展示協力させていただきました。

京ことば源氏物語・語りの会は女房語り・山下智子氏が失われゆく美しい京ことばを後世に伝えるべく各地で定期的に開催しておられます。山下智子氏の美しい語りによる源氏物語は大変聴きやすく、多くのファンの方が来場していました。

皆様、源氏物語が好きな方ばかりですので、展示してある東矢源氏物語訪問着も興味深くご覧になっていました。私たちもお客様に説明やお話をさせていただきました。

このような素晴らしい語りの会に協力させていただけて大変光栄でした。

墨流し

墨流し染めの歴史は古く1200年前の平安時代、貴族が和歌をしたためるために使われていました。 また、現在でも”水に墨(くろ)を流す”と”苦労を水に流す”をかけた意味合いから縁起をかついだ紋様とされています。

墨流し染めは水面に浮かした墨汁で波紋状の模様を作り、それを布に転写して染め上げる技法です。

現在は墨ではなく顔料を使用し、様々な色彩で染めることが可能になっております。

墨流し染めで生まれる紋様はその時々の加減などで異なるため世界で1枚だけの柄が出来上がります。

きものの日

きものの日とは全日本きもの振興会が、昭和41年に11月15日に制定しました。 きものの日を制定することになったいきさつは、昭和39年の東京オリンピックに、東京を訪れた世界各国の人々から「日本の民族衣裳は"きもの"だと思っていたが、きもの姿をほとんど見かけないのは何故か」との声を受けたことだと言われております。

今日ではきものを着ることはハードルの高いものとして考えられておりますが、気軽に着られて人々の生活になじみのある存在になれるよう、努力していかなければならないと思っております。

"きものの日"前後は「七五三詣り」など、きものに因んだ企画や行事が、毎年全国各地で盛大に展開されてきています。

こうした行事やイベントなどで少しでもきものに触れ、良さを知っていただければ幸いです。日本には素晴らしい伝統行事ときものという伝統衣裳があり、その伝統が大勢の人々に親しまれ普及発展することを念願しています。